Neurowissenschaften „Ich weiß ja, dass ich dünn bin“

Frauen, die unter Magersucht leiden, überschätzen aufgrund eines Wahrnehmungsfehlers ihr Köpergewicht, so die gängige Meinung von Forschenden. Doch neue Untersuchungen zeigen: Die Patientinnen haben offenbar andere Vorstellungen von einem erstrebenswerten Körper

Sandra betritt das Gebäude mit festem Schritt. Interessiert schaut sie sich um, als wir ihr den Körperscanner zeigen. Er besteht aus Projektoren, Kameras und Blitzlichtern, die rund um eine kleine Plattform arrangiert sind. Während sich die 23-Jährige daraufstellt, projiziert der Scanner ein kaum sichtbares Punktmuster auf ihren Körper. Aus diesem entsteht später im Computer ein dreidimensionales Abbild ihres Körpers.

Für die Aufnahmen muss Sandra möglichst eng anliegende Kleidung tragen. Bei der Suche danach landen wir bei Kindergröße 128 – und einigen Sicherheitsnadeln. Es schlabbert sonst an der Hüfte. Dann blitzt es ein paar Mal, und wir bringen Sandra zurück in die Klinik. Wir nehmen den Aufzug, denn Sandra soll sich so wenig wie möglich bewegen. Sonst ist ihr Gewichtsziel gefährdet. Sandra gehört zu dem einen Prozent junger Frauen, die hierzulande unter Magersucht leiden.

Das öffentliche Interesse an der Essstörung ist groß, zugleich sind ihre Ursachen nach wie vor rätselhaft. Die Patientinnen – es sind meist junge Frauen – essen nicht nur zu wenig. Sie haben auch eine Körperbildstörung und große Angst vor der Zunahme. Viele Forschende vermuten, dass eine Art Wahrnehmungsfehler für ihr Streben nach Untergewicht verantwortlich ist. Sie gehen davon aus, dass die Betroffenen Schwierigkeiten haben, ihr Körpergewicht richtig einzuschätzen und daher nicht erkennen, wenn sie ein normales Gewicht erreicht haben.

Dafür sprechen viele Studien, in denen Patientinnen ihre Körperdimensionen überschätzten. Doch als wir diese systematisch auswerteten, wurden wir skeptisch. Die Überschätzung ist nämlich am größten in Studien, in denen Patientinnen ihre Maße gar nicht direkt, sondern abstrakt abschätzen sollten. Dies geschieht oft im Rahmen der Therapie, wenn die Frauen den Umfang ihres Bauches oder ihrer Hüfte mithilfe eines Seils bestimmen sollen. Bei Studien, die auf der Betrachtung von Fotos beruhen, fällt diese Überschätzung hingegen deutlich geringer aus. Dabei wurden den Frauen Bilder gezeigt, die neben der realistischen Darstellung auch mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms in die Breite gezogen wurden. Doch diese „Gewichtszunahmen“ entsprechen in ihren Proportionen nicht der Realität. Um herauszufinden, ob die Überschätzung wirklich auf Wahrnehmungsproblemen beruht, entwickelten wir eine Methode, mit der wir lebensnahe dreidimensionale Abbilder von Körpern erstellen, die wir dann im Computer naturgetreu zu- oder abnehmen lassen können.

Bevor Sandra in die Klinik kam, hat sie binnen eines Jahres 14 Kilogramm abgenommen. Am Ende aß sie fast gar nichts mehr. Sie ist 1,60 Meter groß und wiegt nur noch 38 Kilogramm. Sie weiß, dass ihr Untergewicht lebensgefährlich ist, eine Erkältung könnte sie umbringen. Um zuzunehmen, soll sie täglich drei Haupt- und drei Zwischenmahlzeiten zu sich nehmen. Jedes Mal muss sie sich zwingen. Zweimal wöchentlich wird sie gewogen, jedes zusätzliche Kilo fühlt sich für sie wie eine persönliche Niederlage an.

Um die Körperbildstörung besser zu verstehen, haben wir 24 Frauen mit Magersucht, darunter auch Sandra, sowie 24 Kontrollprobandinnen zum Fototermin gebeten und zeigen ihnen dann die Bilder. Wir wollen wissen, wie die Frauen auf die dreidimensionalen Abbilder ihres eigenen Körpers sowie die anderer Frauen reagieren. Dabei verändern wir die jeweiligen Körpermaße mithilfe eines Programms, das Tübinger Informatiker am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme und am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik geschrieben haben.

Geduldig arbeitet sich Sandra durch die verschiedenen Teile des Experimentes. Sie bewertet Gewichtsvarianten ihres digitalen Abbildes, anschließend soll sie sich möglichst genau selbst einschätzen und dann das Bild ihres „idealen Körpers“ auswählen. Nach 30 Minuten fahren wir zurück in die Klinik. Ich muss sie an den Aufzug erinnern, fast hätte sie die Treppe genommen. Zunehmen kann ganz schön schwierig sein.

Nach Auswertung der Daten war das Ergebnis klar: Keine der Teilnehmerinnen, auch keine der Patientinnen, überschätzte das eigene Gewicht. Stattdessen sahen sich sogar alle etwas dünner, als sie in Wahrheit sind. Statt Fett zu sehen, wo keines ist, übersahen die Teilnehmerinnen Fett, wo sie es nicht sehen wollten. Während sie eine Gewichtszunahme sofort entdeckten, akzeptierten sie auch fünf bis zehn Prozent dünnere Körper bereitwillig als ihren eigenen.

Dass es sich hierbei um einen grundsätzlichen Wahrnehmungsfehler handelt, ist unwahrscheinlich. Bei der Einschätzung einer künstlich generierten anderen Frau lagen die Teilnehmerinnen nämlich alle richtig. Selbst drei Prozent Gewichtsveränderungen fielen ihnen sofort auf.

Deutliche Unterschiede zeigten sich bei der Einschätzung des „idealen Körpers“: Die gesunden Frauen fanden sich selbst in schlankem Normalgewicht am schönsten. Frauen mit Magersucht hingegen gefiel ihre Figur dann am besten, wenn sie zwischen ihrem im Versuch unterschätzten und ihrem tatsächlichen Gewicht lag. Ihr „idealer Körper“ war also extrem untergewichtig. Vielleicht liegt hier der Grund, warum Frauen mit Magersucht häufig äußern, sie fühlten sich trotz ihres Untergewichts gerade richtig oder sogar zu dick. Sie wissen zwar, wie sie aussehen, und können auch Gewichtsunterschiede präzise erfassen. Ihre Vorstellungen von einem erstrebenswerten Körper weichen aber stark von dem gesunder Frauen ab.

Als ich Sandra von den Ergebnissen erzähle, zeigt sie mir ein Handyfoto. Zu sehen ist eine lebensgroße Zeichnung ihrer Silhouette, die sie in der Kunsttherapie erstellt hat – etwa eineinhalb Mal so breit, als sie wirklich ist. „Ich weiß ja, dass ich dünn bin und wie ich aussehe“, sagt Sandra. Gleichzeitig empfinde sie sich als massig und breit. Körperempfindungen wie ein voller Bauch machten dieses Gefühl oft noch schlimmer. Richtig bewusst geworden sei ihr das erst, als sie sich mit der Zeichnung auseinandergesetzt habe. Es helfe ihr, sich diese unterschiedlichen Körperwahrnehmungen bewusst zu machen und einen Umgang damit zu suchen.

Die Prognose für Patientinnen mit Magersucht ist durchwachsen. Laut Langzeitstudien erholt sich nur etwa die Hälfte der Betroffenen vollständig. Viele erreichen zwar ein gesundes Gewicht, kämpfen aber weiterhin mit ihrer Körperunzufriedenheit und Angst vor Gewichtszunahme. Etwa 10 bis 15 Prozent der Patientinnen sterben an den Folgen der Unterernährung.

Um Patientinnen mit Magersucht besser helfen zu können, müssen die Therapien optimiert werden. Ein Wahrnehmungsfehler im Sinne eines gestörten Erkennens des eigenen Gewichtes, wie ursprünglich vermutet, wäre schwierig zu behandeln. Gegen die „gefühlte Körperfülle“ oder Ängste gibt es bereits bewährte therapeutische Techniken. Bisher werden diese vor allem bei anderen Störungen eingesetzt, lassen sich aber für die Behandlung von Essstörungen entsprechend anpassen. Wir wollen nun verschiedene therapeutische Strategien testen und dabei fragen, wie wir magersüchtigen Patientinnen helfen können, ihre Körperbildstörung zu überwinden – beispielsweise, indem es uns gelingt, dass sie sich an ein simuliertes Normalgewicht in der virtuellen Realität gewöhnen.

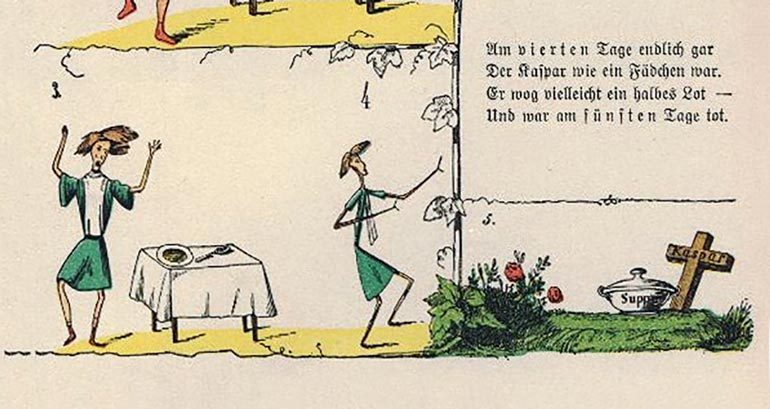

Wie ein Fädchen

Auch Jungen können unter Magersucht leiden. Oft bleibt sie aber unentdeckt

„Am vierten Tage endlich gar, der Kaspar wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot – und war am fünften Tage tot.“ Es ist bemerkenswert, dass es in dieser frühen Beschreibung der Magersucht aus dem Jahr 1845 um einen Jungen ging: den Suppen-Kaspar aus Heinrich Hoffmanns „Struwwelpeter“. Denn bis heute wird die Anorexia nervosa meist nur mit Frauen in Verbindung gebracht.

Die Statistik scheint das zu bestätigen. Nur rund acht Prozent aller Magersüchtigen sind demnach männlich. Allerdings endet das Leiden bei Männern öfter fatal. Bei fast jedem Fünften führt es zum Tode (bei den Frauen stirbt jede zehnte).

Ein Grund dafür könnte sein, dass Essstörungen bei Jungen und Männern später auffallen und therapiert werden. Ein anderer, dass männliche Patienten häufiger zusätzlich von Angststörungen oder Depressionen heimgesucht werden und öfter zu Drogen greifen. Überdies hungern Jungen oft aus anderen Gründen. Während Mädchen besonders dünn sein wollen, streben Jungen eher nach einem idealisierten Männerkörper.

Wie bei der Anorexia nervosa nimmt das eigene Aussehen eine überwertige Bedeutung für den Selbstwert ein. Betroffene ordnen daher ihr Ess- und Bewegungsverhalten dem Streben nach dem Wunschaussehen unter. Sie treiben gegebenenfalls bis zur Erschöpfung Sport und hungern extrem. Wie bei der Magersucht haben sie oft kein Krankheitsbewusstsein, obwohl sie ihrem Körper schaden. Da die Folgen weniger augenscheinlich sind, bleibt die Störung oft unentdeckt.

Die Dunkelziffer könnte bei den männlichen Patienten also deutlich höher sein. Das stellt Ärzte vor die Herausforderung, sich auf die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Ausprägungen der Magersucht einzustellen.

Von Joachim Schüring