„Ohne flexible Arbeitszeiten wird es nicht gehen“

Anja Worrich ist Biotechnologin und erhielt 2018 den KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation. Das Thema ihrer Doktorarbeit beschäftigt sie weiterhin

An den Trick ihrer Eltern erinnert sich Anja Worrich bis heute: Als sie noch ein Kind in einer brandenburgischen Kleinstadt war, ging sie regelmäßig mit ihnen in den Wald, um Pilze zu suchen. „Manchmal, wenn ich partout nichts finden konnte“, sagt Anja Worrich und grinst, „haben sie heimlich ein paar Pilze aus ihrem Korb genommen und für mich versteckt. Sie wollten nicht, dass ich enttäuscht nach Hause komme.“

Inzwischen hat Anja Worrich die Pilze zu ihrem Beruf gemacht: Die 34-jährige Biotechnologin leitet am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) eine Arbeitsgruppe, die zur mikrobiellen Ökologie in der sich verändernden Umwelt forscht. „Eine große Rolle spielen dabei Pilze, Bakterien und die Wechselwirkungen zwischen ihnen“, sagt Worrich. Mit Begeisterung spricht sie über die komplexen Methoden, mit denen sie den Rätseln im Untergrund nachspürt. Es ist eine Begeisterung, die ansteckt: Nach Fertigstellung ihrer Dissertation – auch darin ging es um Pilze und Bakterien – bekam sie 2018 für die verständliche Darstellung ihrer Arbeit den KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation.

Anja Worrichs Thema ist nach wie vor aktuell. Einer ihrer Schwerpunkte sind Antibiotika im Boden. Vor allem in der Tierzucht werden diese häufig in hohen Mengen verabreicht – ihre Rückstände landen dann über die Gülle auf den Feldern. „Damit trägt man sowohl Antibiotika selbst als auch resistente Bakterien in die Umwelt ein“, sagt Anja Worrich. Was diese dort anrichten, ist bislang weitgehend unerforscht. Werden die Antibiotika im Boden abgebaut? Und was richten sie unter den Mikroben im Boden an, die dort schließlich wichtige Aufgaben erfüllen – töten sie sie ab, wie es ja Antibiotika üblicherweise mit Bakterien tun? Und was ist die Rolle von Pilzen in dieser Wechselwirkung zwischen Antibiotika und Bakterien?

Frau Worrich, essen Sie gern Pilze?

Ganz ehrlich? Ich mag überhaupt keine Pilze. Aber bis heute gehe ich gern zum Pilzesammeln in den Wald, das schon. Das ist so eine Familientradition, es geht um das Drumherum. Seit ich im Studium erneut mit Pilzen zu tun hatte, beschäftigen mich aber ganz andere Fragen.

Nämlich?

Wir hatten einen großartigen Seminarleiter, der mit uns in den Wald ging. Wir haben die ökologische Bedeutung von Pilzen untersucht – manche zum Beispiel bauen Totholz ab. Und sie bilden eine ganze Reihe von Enzymen, die in allen möglichen Bereichen genutzt werden, etwa für Waschmittel oder für Medikamente. In meinem Biotechnologiestudium standen auf einmal alle diese Aspekte im Mittelpunkt – immer wieder erinnert mich meine Arbeit aber auch an das Pilzesammeln in meiner Kindheit.

Das hört sich an, als hätte Ihre Doktorarbeit auch ein wenig mit Waldromantik zu tun gehabt.

Nein, eher mit Hightech! Im Hintergrund stand ein großes ökologisches Problem, nämlich die Verschmutzung von Böden durch Chemikalien. Ich wollte untersuchen, wie Pilze und Bakterien beim Abbau von solchen Schadstoffen zusammenarbeiten können und welche Rolle Umweltfaktoren dabei spielen.

Um welche Umweltfaktoren geht es da?

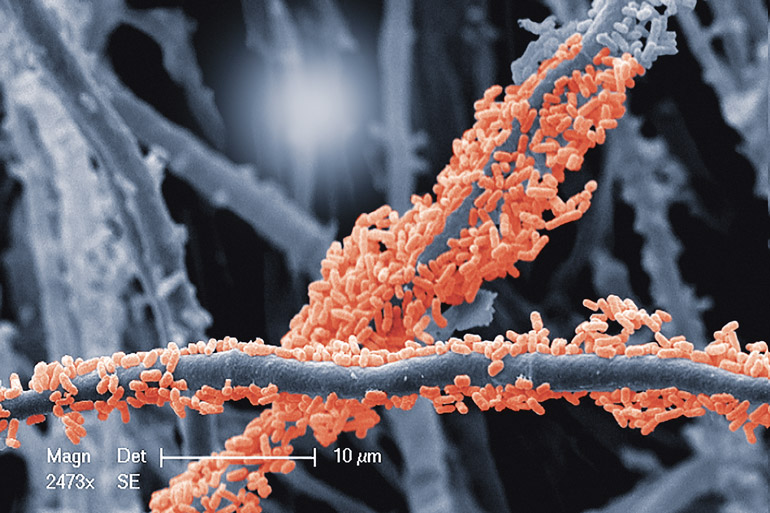

Ich habe mich insbesondere mit der Trockenheit beschäftigt. Die hat einen gewaltigen Einfluss: Bakterien können sich nur im Wasser fortbewegen. In einem porösen System wie dem Erdboden gibt es immer wieder Bereiche, die gänzlich trocken sind. Die Bakterien kommen da nicht durch und können sich deshalb nicht im Boden verteilen. Ich habe untersucht, wie sich die Wasserverfügbarkeit generell auf den Schadstoffabbau auswirkt – und ob Pilze den Bakterien in trockenen Böden helfen können.

Wie soll das funktionieren?

Pilze bilden ein dichtes Netz von Pilzfäden, das sogenannte Myzel. Und die wirken wie ein Straßennetz: Auf den feuchten Pilzfäden können sich die Bakterien fortbewegen und in den Boden vordringen. Die Pilze können Bakterien, die unter der Trockenheit leiden, sogar wiederbeleben.

Wie bitte?

Bakterien wechseln in austrocknenden Böden in eine Art Ruhezustand. Ich habe herausgefunden, dass Pilze sie wieder in den aktiven Zustand zurückholen können. Das war die Forschungslücke, die ich mit meiner Doktorarbeit schließen konnte.

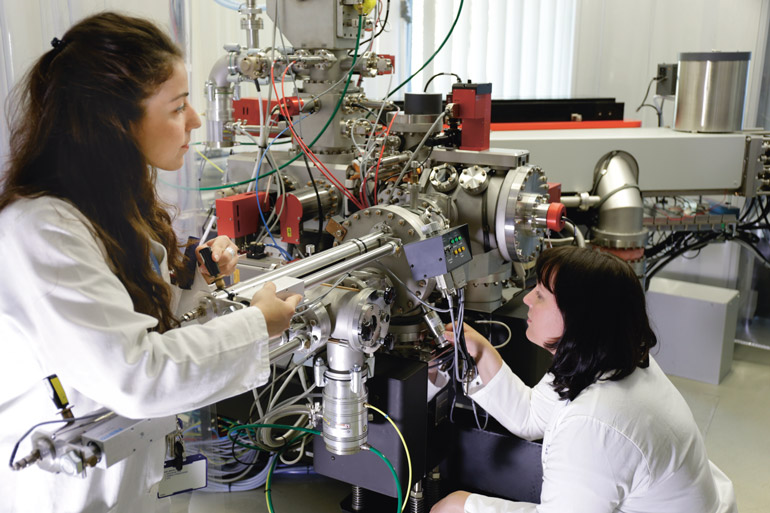

Und wo kommt da besagtes Hightech ins Spiel?

Bei der Untersuchungsmethode: Ich habe ein Sekundärionen-Massenspektrometer genutzt, das im Nanometerbereich arbeitet – ein sehr seltenes Instrument, das gerade am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung angeschafft worden war. Damit lassen sich Isotope unterscheiden – also Atomarten, die gleich viele Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen im Kern haben. Wir haben den Pilz mit Nährstoffen versorgt, in denen spezielle Isotope vorhanden waren. So konnten wir später untersuchen, ob sich die Isotope aus diesen Substanzen in den Bakterien wiederfinden – ob also der Pilz die Bakterien gewissermaßen ernährt hat.

Das klingt alles so einfach, wenn Sie darüber sprechen.

Das habe ich mir während der Doktorarbeit angewöhnt. Da hatte ich mit Forschenden aus anderen Bereichen zu tun, mit Mathematikern zum Beispiel und Modellierern. Die kennen sich mit Mikroorganismen natürlich nicht im Detail aus. Also haben wir uns möglichst verständlich ausgedrückt. Die besten Rückfragen kamen übrigens oft gerade von diesen Leuten mit ihrer Außenperspektive und nicht von Fachkolleginnen und -kollegen. Sie haben einfach einen anderen Blick auf das Thema und mir dadurch wichtige Impulse gegeben.

Wann haben Sie denn zum ersten Mal öffentlich über Ihre Forschung gesprochen?

Das war bei der „Night of the Microbes“, die 2018 am Rande einer Konferenz vom UFZ veranstaltet wurde. Da ging man auf die Bühne und erzählte möglichst lebendig von seiner Forschung. Ich hatte dafür mein Thema in eine Art Dornröschen-Geschichte verpackt: Bakterien, die im Tiefschlaf versunken sind und jetzt von den Pilzfäden wieder zum Leben erweckt werden. Dem Publikum gefiel das sehr. Für mich war das ein Aha-Moment der Wissenschaftskommunikation.

Wäre es nicht einfacher, wenn Sie sich ganz auf die wissenschaftliche Arbeit konzentrieren könnten, statt auf die Bühne zu gehen?

Jeder Forschende ist doch sowieso schon Kommunikator. Wenn man im Familienkreis erzählt, was man eigentlich so macht und die Großeltern das auch verstehen sollen – dann ist das doch genau genommen Wissenschaftskommunikation. Ich finde, Forschende sollten viel öfter erzählen, was sie im Labor tun. Was genau untersuchen wir, warum machen wir das, was kann man damit später anfangen?

Wie viele Menschen interessiert das denn wirklich?

Viele, sehr viele! Die meisten haben ein Stereotyp eines Forschenden vor Augen, der mit weißem Kittel, Handschuhen und Schutzbrille im Labor steht. Und sie haben richtig viele Fragen, wenn dann mal jemand vor ihnen steht, der anders aussieht und ihnen etwas über seine Arbeit erzählt.

Während der Corona-Pandemie wurde klar, dass Wissenschaft auch eine politische Dimension hat. Wie denken Sie darüber?

Ich finde es gut, wenn politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Forschende können beraten, aber eben keine Entscheidungen treffen. In solche Entscheidungen fließen auch immer noch andere Bewertungen mit ein. Das ist nicht Aufgabe der Wissenschaft.

Sind Sie eigentlich auf Twitter?

Ja, ich nutze das aber nur passiv als Informationskanal. Ich kriege auf Twitter mit, welche Forschende gerade woran arbeiten.

Dann kennen Sie ja sicher auch den Hashtag #IchBinHanna.

Na klar: Unter diesem Hashtag protestieren Forschende gegen die Zeitverträge. Oft ist die Rede vom wissenschaftlichen Nachwuchs, und ich finde, schon dieses Wort sagt viel über die Debatte aus: Warum zählt man jemanden, der nach seiner Doktorarbeit viele Jahre in der Forschung arbeitet und auf die 40 zugeht, immer noch zum Nachwuchs?

Haben Sie selbst auch einen Zeitvertrag?

Ich musste mich nie von Halbjahresvertrag zu Halbjahresvertrag hangeln wie so viele andere. Meine Verträge liefen immer länger. Aber auch ich kann nicht sagen, wie es mit meiner Karriere weitergeht.

Haben Sie darüber nachgedacht, die Forschung deshalb zu verlassen?

Nein, nicht intensiv. Aber viele sehr gute Kolleginnen und Kollegen wollten nicht riskieren, dass sie mit 40 keinen neuen Vertrag mehr bekommen und dann vor dem Nichts stehen. Sie haben die Wissenschaft verlassen. Die Gefahr ist, dass nur ein bestimmter Typus von Forschenden übrig bleibt, der sich diese Unsicherheit antut: diejenigen, die es sich leisten können, weil sie von ihren Eltern immer noch unterstützt werden oder einen Partner haben, der das mitträgt. Mich beschäftigt das Thema gerade vor allem deshalb, weil ich mein erstes Kind erwarte …

… herzlichen Glückwunsch!

Da sind auf einmal auch Themen wichtig wie die Flexibilität der Arbeitszeit, die Attraktivität von Teilzeitregeln, aber natürlich auch die beruflichen Perspektiven und die Absicherung.

Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen?

Ohne flexible Arbeitszeiten wird es nicht gehen – und ich bin auch zuversichtlich, dass wir da gute Regelungen finden. Ich würde mir wünschen, dass man die hohe Motivation und Leidenschaft, die viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihrem Beruf entgegenbringen, auch mit fairen Arbeitsbedingungen und besseren Karriereperspektiven entlohnt.