Geowissenschaften Von Fluten, Dürren und der Hilfe aus dem All

Ausgerechnet die Feuchtigkeit irdischer Böden stört Astrophysiker bei der Erforschung des Weltalls. Doch aus der Not wurde eine Tugend: Wie Sternexplosionen Bauern bei Trockenheit helfen können

Immer öfter titeln die Zeitungen „wärmster Monat“ oder „trockenster Frühling“ – stets mit dem Zusatz: „seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“. Der Klimawandel ist längst spürbar, die Landwirte leiden darunter ganz besonders. Das gilt für Deutschland, aber auch viele andere Regionen der Welt. Häufig ist die Ernte nur zu retten, wenn die Äcker rechtzeitig bewässert werden.

Doch die Bewässerung ist aufwändig und teuer, weshalb sie möglichst effektiv eingesetzt werden muss. Kaum jemand liest deshalb die Wetterberichte so genau wie die Bauern. Doch ob das Wasser aus den Wolken oder dem Sprenger kommt, ist das eine. Das andere ist der Boden selbst, der je nach Tagesform das Wasser unterschiedlich aufnimmt, speichert und abfließen lässt. Entscheidend ist also der Wassergehalt in der Wurzelzone. Für einen Acker lässt sich dieser mit herkömmlichen Punktmessungen nicht so ohne Weiteres bestimmen oder gar vorhersagen. Denn wie feucht ein Boden ist, kann schon innerhalb von wenigen Metern variieren.

Tatsächlich lässt sich großflächige Bodenfeuchte mit Hilfe von Satellitenmessungen abschätzen, nur dringt die dabei verwendete elektromagnetische Strahlung kaum eine Handbreit tief in den Boden ein. Oft befindet sich darunter aber genügend Wasser, um Pflanzen gedeihen zu lassen. Würden Satelliten in diesem Fall Trockenheit erkennen, wäre eine künstliche Bewässerung dennoch Verschwendung. Die Frage lautet also: Wie kann man zuverlässig den mittleren Wassergehalt in der Wurzelzone einer großen Ackerfläche bestimmen?

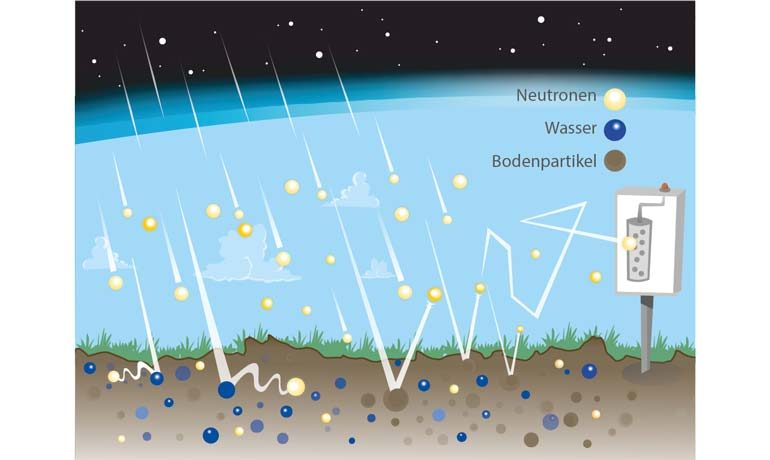

Die Antwort steht buchstäblich in den Sternen. Denn wenn massereichen Sternen am Ende ihres Lebens der Brennstoff ausgeht, explodieren sie und entwickeln sich zu großen Beschleunigern für kleine Teilchen. Diese Protonen und Elektronen der so genannten kosmischen Strahlung verteilen sich im All gleichmäßig und treffen somit unablässig auch auf die Erdatmosphäre. Beim Zusammenstoß mit Stickstoff- und Sauerstoffatomen entstehen daraus Neutronen. Diese Teilchen haben keine elektrische Ladung und sind – das wird noch von Bedeutung sein – fast genauso „schwer“ wie Protonen.

Weil Neutronen elektrisch neutral sind, werden sie von den voluminösen und geladenen Elektronenhüllen nicht abgelenkt und fliegen daher fast ungehindert durch alle Atome hindurch. Deshalb können sie auch tief in den Boden eindringen. Gebremst werden Neutronen nur, wenn sie zufällig auf den im Vergleich zur Elektronenhülle viel kleineren Atomkern treffen.

Dass das Neutron fast genauso schwer ist wie ein Proton, macht es nun zum Helden für die Umweltforschung. Beim Zusammenstoß des Neutrons mit dem Proton, in diesem Fall dem Atomkern des Wasserstoffs, kann es seine Energie nämlich fast komplett auf das Proton übertragen – und kommt danach selber nur noch ein paar Zentimeter weit. Das Ganze ähnelt dem Geschehen auf einem Billiardtisch: Trifft eine Kugel auf eine gleich schwere ruhende Kugel, überträgt die gestoßene ihre Energie weitgehend auf die getroffene. Die gestoßene wird langsamer, die getroffene rollt davon. Trifft das Neutron hingegen auf größere, deutlich schwerere Teilchen (also die Kerne aller anderen Atome), wird es reflektiert und verliert dabei kaum an Geschwindigkeit.

Neutronen, die auf den Erdboden treffen, stoßen fast nur auf schwere Atome und werden deshalb in die Luft zurück reflektiert. Zählt man diese reflektierten Neutronen, kann man daraus den Wassergehalt im Boden ableiten: Dieser ist umso trockener, je mehr Neutronen zurückgestoßen werden. Und weil Neutronen in der Luft viel Platz zum ungestörten Fliegen haben, messen wir mit unseren Detektoren automatisch ein Mischsignal aus einem Umfeld von vielen hundert Metern.

Übrigens war Astrophysikern genau dieser Effekt bisher immer ein Dorn im Auge. Denn ihnen hilft die kosmische Strahlung bei der Erforschung des Weltalls – und dabei stört die Bodenfeuchte mit ihrem Einfluss auf die Neutronenintensität. Im Jahr 2008 erkannte ein Team um Marek Zreda von der University of Arizona, dass sich aus dieser Not womöglich eine Tugend machen lässt. Dass sich nämlich aus dem Vergleich der eingehenden kosmischen Strahlung mit der reflektierten Neutronenintensität die Bodenfeuchte abschätzen lässt.

Weltweit gibt es mittlerweile hunderte entsprechender Messstationen. Gerade in abwechslungsreichem Terrain sind die Daten mitunter jedoch schwierig zu interpretieren.

Uns ging es daher zunächst darum, die physikalischen Grundlagen der Messmethode besser zu verstehen. Dafür entwickelten wir zusammen mit Markus Köhli von der Universität Heidelberg ein Computermodell, das die Physik der Bewegung und Stöße von Neutronen simuliert. Anders als bei bisherigen Studien haben wir dafür die genaue Zusammensetzung der kosmischen Strahlung berücksichtigt. Dabei zeigte sich, dass der Einflussbereich der Neutronen rund um die Messstationen herum nur etwa halb so groß ist, wie ursprünglich gedacht. Dieser reicht nicht bis 300 sondern nur bis etwa 150 Meter vom Detektor entfernt und hängt von vielen Umweltfaktoren ab. Das klingt erst einmal unspektakulär, ist für die Qualität der Messung und damit für die Praxistauglichkeit der Methode jedoch entscheidend.

Die Signale aus der unmittelbaren Nähe zur Station beeinflussen darüber hinaus die Messung stärker als die aus größerer Entfernung. Erfolgt eine Messung beispielsweise von einem Auto aus, verfälschen die Straßen und Wege das Ergebnis, weil sie in der Regel trockener sind als die angrenzenden Äcker. Mit Hilfe von Methoden aus der Teilchenphysik ist es uns gelungen, dieses Phänomen bei der Auswertung zu berücksichtigen und die Karten der Bodenfeuchte entsprechend zu korrigieren. Landwirte in Nebraska (USA) nutzen solche Karten bereits für die gezielte Bewässerung ihrer Äcker.

Großflächige Bodenfeuchtekarten eignen sich übrigens auch für die Vorhersage von Überschwemmungen. Denn der Wassergehalt im Boden lässt Rückschlüsse auf sein Aufnahmevermögen zu. Wenn Meteorologen starke Niederschläge vorhersagen, könnten wir im Einzugsgebiet von Flüssen die Neutronenintensität messen. Ist der Boden bereits sehr feucht, fließt ein großer Teil des Regens oberflächlich ab und lässt die Flüsse über ihre Ufer treten.

Um noch größere Flächen schnell zu erkunden und zugleich die oben genannten Störungen im Nahbereich zu vermeiden, haben wir unseren Sensoren Flügel verliehen. In Kooperation mit Lutz Bannehr von der Hochschule Anhalt montierten wir unseren Detektor in einen Gyrokopter, mit dem wir aus der Luft viele hundert Hektar Land vermessen können. Wir hoffen, dass wir die mit Hilfe der Neutronen gemessene Bodenfeuchte auch für die Modellierung großräumiger Wasserkreisläufe und überregionaler Wettervorhersagen nutzbar machen können. Dabei geht es um Flächen, die so groß sind wie Länder oder Kontinente. Dazu müssen wir Modellergebnisse in ausgewählten Regionen mit konkreten Messungen abgleichen. Für uns ist die Strahlung explodierter Sterne wirklich von großem Nutzen.

Einst ein blauer Planet

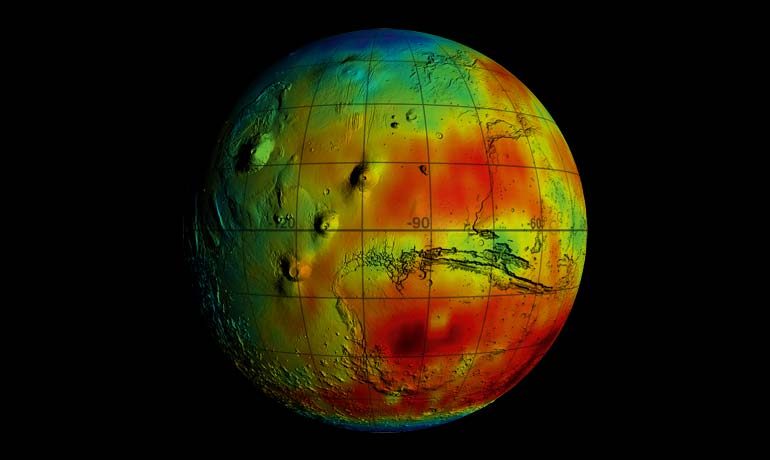

Auf dem Mars gibt es Wasser – entdeckt wurde es mit Hilfe kosmogener Neutronen

Selten schaffen es Nachrichten auf die Titelseiten, die so viel Begeisterung auslösen wie die vom Wasser auf dem Mars. Damals, im Frühjahr 2002, war das eine weltweite Sensation.

Die Raumsonde Mars Odyssey hatte zuvor Daten zur Erde gefunkt, die bewiesen: Die oberflächennahen Bodenschichten unseres Nachbarplaneten enthalten – vor allem in den Polarregionen – bis zu 50 Prozent Wasser.

Die Daten stammen von der Neutronensonde an Bord des Satelliten. Dass diese Messungen aus einer Höhe von über 400 Kilometern überhaupt gelingen konnten, liegt an der dünnen Atmosphäre des Mars. Denn anders als auf der Erde ist sie hier für den größten Teil der kosmischen Strahlung kein Hindernis: Sie kann bis auf die Marsoberfläche vordringen, wo sie im Boden auf Atome trifft und Neutronen freisetzt.

Je nach Wassergehalt können mehr oder weniger Neutronen entkommen und fliegen nun – wiederum wegen der dünnen und kaum abbremsenden Atmosphäre – weitgehend ungehindert ins All zurück, wo sie auf die Detektoren der Raumsonde treffen.

Dass es auf dem Mars in der Vergangenheit Flüsse, Seen und Meere gab, daran hatte auch vor der Mars-Odyssey-Mission kaum jemand gezweifelt. Seit 2002 ist gewiss, wo zumindest ein Teil davon geblieben ist – nämlich in einer Tiefe von rund 30 bis 60 Zentimetern. Dort zeugt es von einer Zeit, als auch der rote ein blauer Planet war.

Von Joachim Schüring